LE NAVI NEL XIII SEC.

Inviato: 31 agosto 2010, 13:37

LA GALEA

Per molti secoli dopo il IX, tutte le vicende marittime nel Mediterraneo, belliche o mercantili, ebbero a protagonista un particolare tipo di nave: la “galea”.

Converrà quindi conoscerne le caratteristiche particolari — creazione di costruttori italiani — che ne fecero la nave ideale per le esigenze del tempo, il fondamento di tutte le flotte fin quando la vela, dopo le scoperte oceaniche, si impose come unico mezzo di propulsione navale. D’altronde anche in seguito, pur calata di rango, la galea sopravvisse lungamente (nel mar Nero la marina russa la impiegò sino agli inizi dell’Ottocento). La galea dunque — caso unico nella storia — fu un tipo di nave che visse per quasi un millennio senza mai alterare le sue caratteristiche fondamentali, anche se l’evoluzione delle armi le impose qualche adattamento.

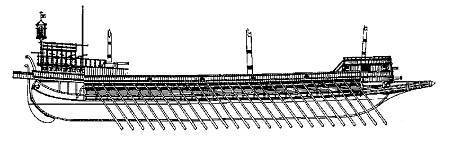

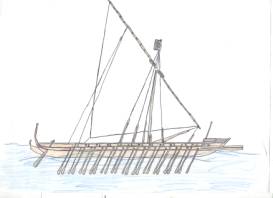

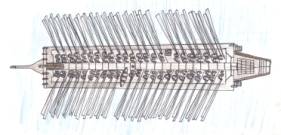

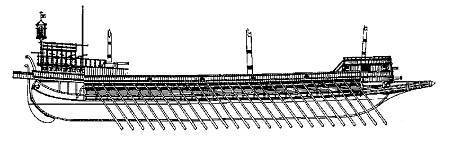

Galeos in greco significa pescespada: infatti la galea, molto agile e veloce, aveva uno sperone capace di ferire mortalmente una nave avversaria. La galea tipica — lunga sui 45 metri e larga intorno ai 6 — era molto bassa di bordo e di minimo pescaggio.

Lo scafo, quasi interamente scoperto, ospitava i vogatori, distribuiti su circa ventiquattro banchi per lato. In genere a ogni banco corrispondeva un lungo remo, azionato da due o tre vogatori; ma si ebbero galee con due e anche tre remi per banco, più corti e manovrati ciascuno da un vogatore. Se la navigazione era “pacifica” e il vento favorevole, la galea alzava una o due vele triangolari: altrimenti, e comunque in battaglia, procedeva a forza di remi.

Sullo scafo era sovrapposto un robusto telaio rettangolare che, sporgendo sui fianchi della galea, formava le “impavesate”, cioè due passerelle su cui erano fissati gli scalmi dei remi e su cui, all’abbordaggio, lottavano i combattenti. La poppa, lievemente rialzata, formava il ponte di comando e conteneva, sottostante, la cabina degli ufficiali. Sulla prua era piazzata l’arma balistica di maggiore efficacia. Dapprima fu un “mangano”, cioè un congegno a contrappeso, capace di scagliare grosse pietre; poi, con l’avvento delle armi da fuoco, il mangano fu sostituito da un cannone. In ambedue i casi l’arma era fissa allo scafo, perciò veniva puntata manovrando la nave con il timone. Questo però fu adottato solo dopo che Marco Polo lo vide in Cina e lo fece conoscere in Occidente: in precedenza lo scafo era manovrato con due remi a pala larga, fulcrati sulla poppa.

La galea tipica aveva un equipaggio di circa 300 uomini: due terzi erano vogatori, una cinquantina marinai e il resto uomini d’arme. Lo stato maggiore della nave era composto dal comandante, detto “sopracomito”, due o tre ufficiali o “nobili di poppa”, un aiutante maggiore o “padrone”, un medico o “cerusico” e il capitano degli armigeri. I sottufficiali comprendevano un nostromo o “comico”, due nocchieri, un pilota e un furiere o “scrivano”.

Il servizio sulle galee era molto duro per tutti, anche perché lo spazio era minimo. Gli uomini stavano sempre allo scoperto e vivevano letteralmente sul posto d’impiego, in condizioni igieniche oggi inconcepibili. La razione giornaliera media consisteva in due libbre di galletta, mezza libbra di carne secca o pesce salato, una pinta di vino e un’oncia d’olio.

Il servizio più massacrante era ovviamente quello dei vogatori. Nei primi secoli anche i vogatori erano uomini liberi, pagati e trattati come il resto dell’equipaggio.

Ma in seguito il loro reclutamento divenne sempre più difficile e nel Trecento, sull’esempio della marina catalana, si cominciò a mettere al remo i condannati al carcere (da qui venne i’uso di identificare il carcere con la galera, voce popolaresca di galea, e il condannato con il galeotto). Si ebbero quindi galee “di libertà” e “sforzate”, secondo il genere dei vogatori. Un secolo dopo, non bastando più nemmeno i condannati, sull’esempio dei turchi furono messi al remo anche i prigionieri e gli schiavi di guerra.

Soltanto Venezia seguitò per molto tempo ad impiegare vogatori liberi (arruolati per la gran parte fra gli slavi della Dalmazia, cioè gli schiavoni), convinta che la superiorità bellica spesso dimostrata dalle sue galee dipendesse in prevalenza dal fatto che i vogatori erano liberi. Ma poi, sulla metà del Cinquecento, anche Venezia dovette rassegnarsi a far vogare i prigionieri, però solo durante le operazioni belliche, per rimpiazzare i morti; e raggruppò i condannati al remo in un apposito reparto, il cui comandante ebbe il titolo di “governatore dei condannati”.

Dalla galea tipica originarono navi minori, usate per trasporti veloci di persone e di messaggi, e per servizi d’esplorazione. Fra le più note (tutte con un solo vogatore e un remo per banco), ricordiamo la “fusta”, la “galeotta” e la “saettia” dotate di 16-20 banchi per lato: la loro agilità ne fece le navi preferite da pirati e corsari. Poi il “brigantino” con 12-14 banchi; la “fregata” con 8-10 banchi; e la piccola “feluca”.

Invece la “galea bastarda” era più grande di quella tipica, perché ospitava anche il comandante delle forze navali e il suo stato maggiore.

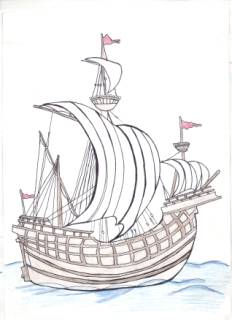

Sostanzialmente non c’erano differenze fra le galee da guerra e da trasporto: le une potevano sostituirsi alle altre con facilità, variando l’armamento. Tuttavia ebbero molta diffusione le “galee da mercato”, più grandi e tozze di quelle tipiche, con un minor numero di remi e prive o quasi di armi. Ma per i carichi più ingombranti c’erano le “navi tonde”, alte di bordo e molto capaci, che navigavano quasi esclusivamente a vela. Con il volgere dei tempi le navi tonde del Medioevo si differenziarono in vari tipi che, in sintesi cronologica, furono: le acazie, le cocche, le caravelle, le caracche, i galeoni, i vascelli e i grandi velieri sopravvissuti fino al nostro secolo.

La tattica di combattimento delle galee consisteva nello scagliarsi contro la nave nemica alla massima velocità (cioè a voga “arrancata”), tentando di speronarla. Ma quasi sempre la contromanovra avversaria portava le galee ad abbordarsi, fracassando e aggrovigliando i remi, come mostrano tanti quadri dell’epoca: gli equipaggi allora cercavano di conquistare la nave nemica combattendo corpo a corpo.

Suprema ambizione di una galea era quella di abbordare la nave del comandante in capo nemico, anche perché certamente se ne poteva trarre più ricco bottino.

Questo veniva suddiviso fra tutti i membri dell’equipaggio, in proporzione al grado, per arrotondare le magre paghe mensili. Da una “Tarifeta” veneziana del 1664, risulta che — al lordo delle trattenute erariali — il comandante in capo dell’armata riceveva 250 ducati al mese: il sopracomito di galea, 90; gli altri ufficiali, 10; i sottufficiali 7,50 e giù giù fino ai vogatori, che ne guadagnavano 1,25 (un ducato equivaleva a circa 25 euro attuali).

Accenneremo infine che per molti secoli (nella marina veneziana, sempre) le formazioni navali erano comandate da un “capitano generale”, non da un “ammiraglio”. Questo secondo termine indicava ciò che oggi è il nostromo e solo in epoche successive salì a designare il massimo grado navale. L’etimologia di ammiraglio è molto suggestiva: proviene dall’arabo al amir rahl, che significa signore del mare.

Da "STORIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE" di Marc'Antonio Bragadin

Galea:

Per molti secoli dopo il IX, tutte le vicende marittime nel Mediterraneo, belliche o mercantili, ebbero a protagonista un particolare tipo di nave: la “galea”.

Converrà quindi conoscerne le caratteristiche particolari — creazione di costruttori italiani — che ne fecero la nave ideale per le esigenze del tempo, il fondamento di tutte le flotte fin quando la vela, dopo le scoperte oceaniche, si impose come unico mezzo di propulsione navale. D’altronde anche in seguito, pur calata di rango, la galea sopravvisse lungamente (nel mar Nero la marina russa la impiegò sino agli inizi dell’Ottocento). La galea dunque — caso unico nella storia — fu un tipo di nave che visse per quasi un millennio senza mai alterare le sue caratteristiche fondamentali, anche se l’evoluzione delle armi le impose qualche adattamento.

Galeos in greco significa pescespada: infatti la galea, molto agile e veloce, aveva uno sperone capace di ferire mortalmente una nave avversaria. La galea tipica — lunga sui 45 metri e larga intorno ai 6 — era molto bassa di bordo e di minimo pescaggio.

Lo scafo, quasi interamente scoperto, ospitava i vogatori, distribuiti su circa ventiquattro banchi per lato. In genere a ogni banco corrispondeva un lungo remo, azionato da due o tre vogatori; ma si ebbero galee con due e anche tre remi per banco, più corti e manovrati ciascuno da un vogatore. Se la navigazione era “pacifica” e il vento favorevole, la galea alzava una o due vele triangolari: altrimenti, e comunque in battaglia, procedeva a forza di remi.

Sullo scafo era sovrapposto un robusto telaio rettangolare che, sporgendo sui fianchi della galea, formava le “impavesate”, cioè due passerelle su cui erano fissati gli scalmi dei remi e su cui, all’abbordaggio, lottavano i combattenti. La poppa, lievemente rialzata, formava il ponte di comando e conteneva, sottostante, la cabina degli ufficiali. Sulla prua era piazzata l’arma balistica di maggiore efficacia. Dapprima fu un “mangano”, cioè un congegno a contrappeso, capace di scagliare grosse pietre; poi, con l’avvento delle armi da fuoco, il mangano fu sostituito da un cannone. In ambedue i casi l’arma era fissa allo scafo, perciò veniva puntata manovrando la nave con il timone. Questo però fu adottato solo dopo che Marco Polo lo vide in Cina e lo fece conoscere in Occidente: in precedenza lo scafo era manovrato con due remi a pala larga, fulcrati sulla poppa.

La galea tipica aveva un equipaggio di circa 300 uomini: due terzi erano vogatori, una cinquantina marinai e il resto uomini d’arme. Lo stato maggiore della nave era composto dal comandante, detto “sopracomito”, due o tre ufficiali o “nobili di poppa”, un aiutante maggiore o “padrone”, un medico o “cerusico” e il capitano degli armigeri. I sottufficiali comprendevano un nostromo o “comico”, due nocchieri, un pilota e un furiere o “scrivano”.

Il servizio sulle galee era molto duro per tutti, anche perché lo spazio era minimo. Gli uomini stavano sempre allo scoperto e vivevano letteralmente sul posto d’impiego, in condizioni igieniche oggi inconcepibili. La razione giornaliera media consisteva in due libbre di galletta, mezza libbra di carne secca o pesce salato, una pinta di vino e un’oncia d’olio.

Il servizio più massacrante era ovviamente quello dei vogatori. Nei primi secoli anche i vogatori erano uomini liberi, pagati e trattati come il resto dell’equipaggio.

Ma in seguito il loro reclutamento divenne sempre più difficile e nel Trecento, sull’esempio della marina catalana, si cominciò a mettere al remo i condannati al carcere (da qui venne i’uso di identificare il carcere con la galera, voce popolaresca di galea, e il condannato con il galeotto). Si ebbero quindi galee “di libertà” e “sforzate”, secondo il genere dei vogatori. Un secolo dopo, non bastando più nemmeno i condannati, sull’esempio dei turchi furono messi al remo anche i prigionieri e gli schiavi di guerra.

Soltanto Venezia seguitò per molto tempo ad impiegare vogatori liberi (arruolati per la gran parte fra gli slavi della Dalmazia, cioè gli schiavoni), convinta che la superiorità bellica spesso dimostrata dalle sue galee dipendesse in prevalenza dal fatto che i vogatori erano liberi. Ma poi, sulla metà del Cinquecento, anche Venezia dovette rassegnarsi a far vogare i prigionieri, però solo durante le operazioni belliche, per rimpiazzare i morti; e raggruppò i condannati al remo in un apposito reparto, il cui comandante ebbe il titolo di “governatore dei condannati”.

Dalla galea tipica originarono navi minori, usate per trasporti veloci di persone e di messaggi, e per servizi d’esplorazione. Fra le più note (tutte con un solo vogatore e un remo per banco), ricordiamo la “fusta”, la “galeotta” e la “saettia” dotate di 16-20 banchi per lato: la loro agilità ne fece le navi preferite da pirati e corsari. Poi il “brigantino” con 12-14 banchi; la “fregata” con 8-10 banchi; e la piccola “feluca”.

Invece la “galea bastarda” era più grande di quella tipica, perché ospitava anche il comandante delle forze navali e il suo stato maggiore.

Sostanzialmente non c’erano differenze fra le galee da guerra e da trasporto: le une potevano sostituirsi alle altre con facilità, variando l’armamento. Tuttavia ebbero molta diffusione le “galee da mercato”, più grandi e tozze di quelle tipiche, con un minor numero di remi e prive o quasi di armi. Ma per i carichi più ingombranti c’erano le “navi tonde”, alte di bordo e molto capaci, che navigavano quasi esclusivamente a vela. Con il volgere dei tempi le navi tonde del Medioevo si differenziarono in vari tipi che, in sintesi cronologica, furono: le acazie, le cocche, le caravelle, le caracche, i galeoni, i vascelli e i grandi velieri sopravvissuti fino al nostro secolo.

La tattica di combattimento delle galee consisteva nello scagliarsi contro la nave nemica alla massima velocità (cioè a voga “arrancata”), tentando di speronarla. Ma quasi sempre la contromanovra avversaria portava le galee ad abbordarsi, fracassando e aggrovigliando i remi, come mostrano tanti quadri dell’epoca: gli equipaggi allora cercavano di conquistare la nave nemica combattendo corpo a corpo.

Suprema ambizione di una galea era quella di abbordare la nave del comandante in capo nemico, anche perché certamente se ne poteva trarre più ricco bottino.

Questo veniva suddiviso fra tutti i membri dell’equipaggio, in proporzione al grado, per arrotondare le magre paghe mensili. Da una “Tarifeta” veneziana del 1664, risulta che — al lordo delle trattenute erariali — il comandante in capo dell’armata riceveva 250 ducati al mese: il sopracomito di galea, 90; gli altri ufficiali, 10; i sottufficiali 7,50 e giù giù fino ai vogatori, che ne guadagnavano 1,25 (un ducato equivaleva a circa 25 euro attuali).

Accenneremo infine che per molti secoli (nella marina veneziana, sempre) le formazioni navali erano comandate da un “capitano generale”, non da un “ammiraglio”. Questo secondo termine indicava ciò che oggi è il nostromo e solo in epoche successive salì a designare il massimo grado navale. L’etimologia di ammiraglio è molto suggestiva: proviene dall’arabo al amir rahl, che significa signore del mare.

Da "STORIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE" di Marc'Antonio Bragadin

Galea: