La carta nautica e il portolano

Così, quando una nave lasciava il porto, il nauclerius (nocchiero o pilota) procedeva ad orientare la carta con la pixidis, in maniera che le quattro direzioni principali o “linea settentrionale-meridionale” e “linea dell’oriente e dell’occidente” coincidessero con i punti cardinali; quindi tracciava con il piombino una linea che univa il punto di partenza con quello di arrivo segnati sulla carta: quella linea così segnata rappresentava la rotta da seguire. Durante la navigazione il nocchiero dirigeva l'asse della nave lungo tale linea; aiutandosi sempre con la pixidis, fissava sulla carta il cammino percorso e con il compasso indicava le direzioni e misurava le distanze.

Sulla carta nautica erano indicati i contorni delle coste e i nomi dei luoghi costieri; alla sua realizzazione contribuirono i naviganti con le loro conoscenze. Essa non presentava la rete di meridiani e paralleli, poiché era costruita senza l'aiuto delle determinazioni astronomiche. Nel Medioevo, infatti, non si usavano ancora i gradi di latitudine e di longitudine.

Il portolano, invece, era un libro di istruzioni marinare, una sorta di descrizione delle coste, erede diretto dei peripli classici.

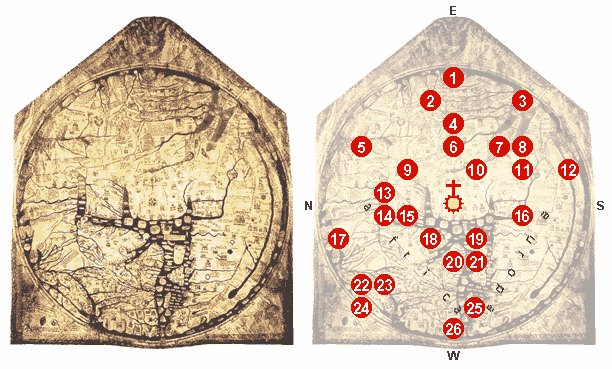

La cartografia medievale

La cartografia altomedievale (X-XI secolo), relativa a carte d'interesse terrestre, si sviluppò specialmente presso la scuola di geografia di Baghdad: da quella città giunse per visitare l'Italia meridionale il geografo arabo Ibn Havqal verso il 977. In una sua opera egli descrisse molte città del Meridione, tra cui anche Amalfi.

La più antica carta nautica conosciuta fu ritrovata nel 1957; ora è conservata presso la biblioteca dell'Accademia Etrusca di Cortona. Secondo l'opinione di alcuni studiosi essa sarebbe stata disegnata dopo il 1232 e prima del 1258, in quanto non riporta ancora la città di Manfredonia, fondata nella prima data dal re Manfredi, bensì la città di Agusta, ricostruita nella seconda data. Questa carta, in precedenza attribuita erroneamente al secolo XIV, fu di certo realizzata mediante l'applicazione della pixidis nautica, la quale favorì, in particolar modo dopo l'inserimento in essa della Rosa dei venti, la produzione di molte altre carte nautiche. Genova divenne, tra XIII e XIV secolo, il principale centro di realizzazione.

La Carta Pisana del XIII secolo

Una nuova carta perfezionata e più precisa della precedente fu disegnata entro il 1275. Essa viene comunemente detta Carta Pisana, perché fu posseduta da una famiglia di Pisa; secondo il parere dell'eminente studioso Revelli (1923) l'autore della stessa sarebbe stato un genovese. La Carta Pisana rappresenta il Mediterraneo, una sezione dell'Atlantico ad occidente e ad oriente il Mar Nero appena delineato. Essa fu prodotta grazie alla pixidis nautica perfezionata mediante la Rosa dei Venti.

In particolare, la Carta Pisana fu realizzata mediante due circonferenze di grande raggio centrate una sul Mar di Sardegna e l'altra sulla costa dell'Asia Minore. Tali circonferenze erano suddivise da 16 raggi, che indicavano i 16 venti della Rosa, di cui, nella carta, otto recavano le denominazioni attribuite in precedenza dagli amalfitani (Tramontana, Grecale, Levante, Scirocco, Mezzogiorno, Libeccio, Ponente, Maestrale). I 16 punti d'incontro dei raggi con le circonferenze diventavano a loro volta centri di altri cerchi minori, suddivisi in 32 direzioni. Al di fuori di questo intricato reticolato ve n'era un altro a maglie quadrate. Inoltre erano segnate due scale con suddivisioni decimali.

Per costruire questo reticolato si tracciava un rettangolo, nel cui centro si disegnava un cerchio del diametro uguale al lato corto del rettangolo; sulla circonferenza di quel cerchio si indicavano 16 punti equidistanti. Ciascuno di essi era unito a tutti gli altri punti della circonferenza mediante linee; queste erano prolungate sino ad incontrare il perimetro del rettangolo. Era su questa fitta rete di linee che si disegnavano i contorni delle coste, dopo aver trovato il loro giusto orientamento con l'ausilio dello strumento nautico magnetico provvisto di Rosa dei Venti, cioè la pixidis perfezionata.

Il contributo dei genovesi

Una carta ancor migliore è certamente quella raffigurante il Mediterraneo orientale, prodotta dal genovese Pietro Vesconte nel 1311. La Rosa centrale è segnata sull'Egeo; sulla sua circonferenza si diramano altre 16 rose tutte equidistanti tra di loro, alcune con 16 raggi e altre con 32.

Altre carte nautiche furono realizzate, verso il 1325, dai genovesi Giovanni da Carignano e Angelino Dalorto. Fra i migliori cartografi del XIV secolo vi erano anche due veneziani, Marco e Francesco Pizzigani.

Non è da escludere che la scuola cartografica di Genova sia nata grazie alla frequentazione assidua e numerosa di navigatori e mercanti genovesi della terra di Positano, appartenente al ducato di Amalfi, in special modo nel corso del Duecento angioino (1265-1300). In quel centro marinaro, infatti, essi avrebbero conosciuto la pixidis nautica nella nuova versione con l'imperniata Rosa dei Venti, perfezionamento realizzato proprio in quegli anni dall'esperta marineria locale (v. Sezione II).

È molto probabile, in aggiunta, che l'inventore della più antica versione della pixidis nautica, il quale potrebbe essere stato l'amalfitano-ravellese Giovanni Gioia (v. Sezione II), abbia anche ideato la prima charta da navegare e, forse, contribuito alla stesura del primo portolano medievale. Costui doveva necessariamente possedere una solida formazione matematico-trigonometrica e astronomica appresa dai continui ed intensi contatti col mondo arabo, che furono, tra l'altro, alla base delle fortune non solo marinare e mercantili, ma anche artistiche, architettoniche e culturali dell'area amalfitana.

A bordo delle caravelle di Colombo, agili e alquanto sicure navi d'invenzione spagnola, provviste di velatura quadrata e triangolare, la pixidis nautica o bossolo assunse un ruolo fondamentale per solcare l'ignoto “Mare Oceano”.

http://it.wikipedia.org/wiki/Pixidis_na ... _portolano