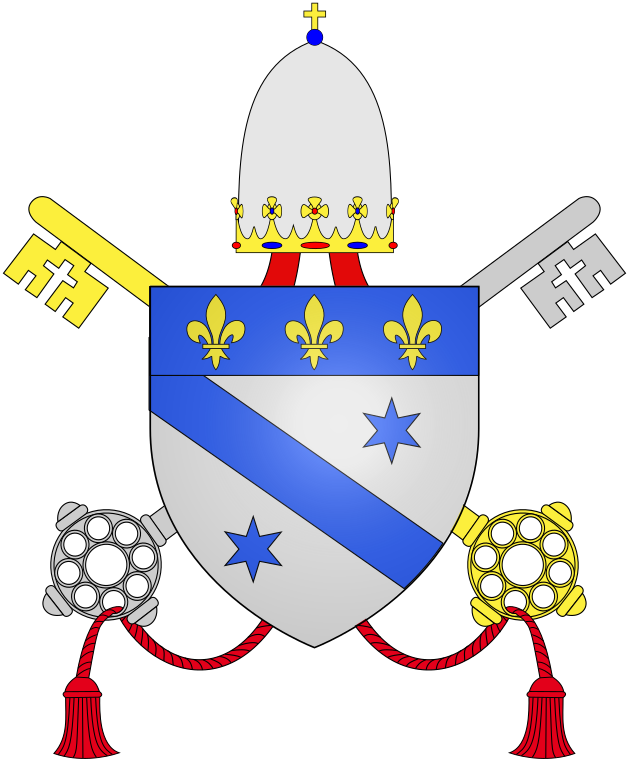

Bonifacio VIII, nato Benedetto Caetani (Anagni, 1230 circa – Roma, 11 ottobre 1303), fu il 193° Papa della Chiesa cattolica dal 1294 alla morte. Fu discendente di un ramo della famiglia longobarda pisana Gaetani (o Caetani), la quale poté acquisire enormi ricchezze e grandi latifondi sfruttando proprio la sua carica pontificale.

L'ELEZIONE AL SOGLIO PONTIFICIO

l Cardinale Benedetto Caetani fu fra le figure che indussero maggiormente papa Celestino V a rinunciare alla propria posizione. Una volta nominato pontefice, infatti, pare che Celestino V udisse nel silenzio della propria stanza la voce di un angelo che, per ordine divino, lo invitava a rigettare la propria nomina pontificia; in realtà, la voce non era di un angelo, bensì del Caetani stesso che successivamente, essendo un profondo conoscitore del Diritto Canonico, offrì la propria assistenza a Celestino V per trovare le necessarie ragioni legali per abbandonare il soglio pontificio.

Appena dieci giorni dopo l'abdicazione di papa Celestino V i componenti del Sacro Collegio si riunirono in conclave in Castel Nuovo, nella città di Napoli, il 23 dicembre 1294 per dare alla Chiesa il nuovo Pastore. Già il giorno successivo, vigilia di Natale, fu eletto papa il Cardinal Benedetto Caetani, nativo di Anagni e titolare della Chiesa dei SS. Silvestro e Martino. Fu incoronato nella Basilica di San Pietro il 23 gennaio 1295 e assunse il nome di Bonifacio VIII. Aveva 64 anni circa.

Così Jacopone da Todi descrive l'elezione al soglio di Pietro di B. Caetani:

« Quando fo celebrata la 'ncoronazione, / non fo celato al mondo quello che c'escuntròne: / quaranta omen' fòr morti all'oscir de la masone! / Miracol Deo mustròne, quanto li eri 'n placere. »

(J. da Todi, O Papa Bonifazio.)

LE REGOLE PER L'ELEZIONE

Contrariamente al passato, il conclave fu radunato nella città di Napoli, nei dieci giorni dall'apertura della Sede vacante ed ebbe una durata molto breve. Tutto ciò fu dovuto alle disposizioni contenute nella costituzione apostolica Ubi Periculum sull'elezione pontificia, fortemente voluta da papa Gregorio X (al secolo Tedaldo Visconti), nel corso del XIV Concilio Ecumenico tenutosi nella città di Lione (concilio ecumenico Lionese II) dal 7 maggio al 17 luglio 1274.

La costituzione Ubi Periculum conteneva disposizioni molto precise, rigide e vincolanti per l'elezione papale, al fine di sottrarla ad ogni ingerenza che non fosse strettamente ecclesiastica. Conteneva, infatti, l'obbligo del conclave per il Sacro Collegio dei cardinali; il conclave stesso avrebbe dovuto riunirsi, obbligatoriamente, entro dieci giorni dall'apertura della Sede vacante e nella stessa città ove era scomparso il papa precedente.

Passati i dieci giorni, il Sacro collegio doveva essere segregato in conclave sotto la sorveglianza del Podestà. Inoltre, se entro tre giorni dall'apertura del conclave il papa non fosse stato ancora eletto, si dovevano cominciare ad applicare norme restrittive sui pasti e sul reddito dei porporati, fino a ridurli a pane ed acqua. Tutte queste disposizioni erano finalizzate non solo ad evitare che l'elezione del papa finisse nelle mani del popolo o dei nobili, ma anche ad evitare che l'elezione stessa si trasformasse in una lunga ed estenuante trattativa basata su operazioni di mercimonio, come frequentemente avveniva in quei tempi. Questa Costituzione venne peraltro sospesa dopo soli due anni, nel 1276, da Adriano V su richiesta di diversi cardinali, ma fu ripristinata quasi completamente da Celestino V, che voleva evitare le lungaggini ed i problemi che avevano preceduto la sua elezione. Curiosamente, fu proprio Bonifacio VIII ad inserire integralmente la Ubi Periculum nel Codice del Diritto Canonico nel 1298 .

Alighieri avanza l'ipotesi che l'elezione di Bonifacio VIII fosse stata viziata da simonia (canti XIX e XXVII dell'Inferno).

COMPOSIZIONE DEL CONCLAVE

Al momento del conclave il Sacro Collegio era composto da 23 cardinali, di cui solo uno fu assente. Di essi, 13 erano stati nominati da papa Celestino V, nel corso dell'unico Concistoro da lui presieduto il 18 settembre del 1294; uno da papa Urbano IV, due da papa Niccolò III, uno da papa Martino IV, uno da papa Onorio IV, quattro da papa Niccolò IV.

LA DESTITUZIONE A LA MORTE

Come primo atto del suo pontificato, dopo aver riportato la sede papale da Napoli a Roma per sottrarre l'istituzione all'influenza di re Carlo II d'Angiò, dichiarò nulle tutte le decisioni assunte dal suo predecessore Celestino V.

Immediatamente dopo, a causa dell'ostilità dei cardinali francesi, ebbe timore che il suo predecessore, Pietro del Morrone, ritornato semplice frate, potesse essere cooptato dai porporati transalpini come antipapa. Per cui si rendeva necessario che la sua persona rientrasse sotto il ferreo controllo del Pontefice. Bonifacio VIII fece pertanto arrestare Celestino V da Carlo II d'Angiò, lo stesso monarca che pochi mesi prima ne aveva sostenuto l'elezione pontificia, e lo rinchiuse nella rocca di Fumone, di proprietà della famiglia Caetani, dove rimase fino alla morte. Nonostante ci siano varie ipotesi non è certo che la morte di Celestino V sia stata violenta o avvenuta per mano di Bonifacio VIII. Lo stato di detenzione voluto dal Caetani, però, può aver peggiorato la salute di un ottantasettenne già debilitato dalle fatiche dei precedenti mesi. L'ampio foro sul cranio dell'ex-papa sembra dovuto non a un chiodo conficcato ma a un ascesso di sangue al cervello. Alla sua morte Bonifacio portò il lutto per lui, caso unico tra i Papi, e celebrò una messa pubblica in suffragio per la sua anima. Poco dopo diede inizio al processo di canonizzazione, che fu accelerato e concluso pochi anni dopo da Papa Clemente V su pressione del re di Francia Filippo IV il bello e dei fedeli.

L'ASSEGNAZIONE DELLA SICILIA

Eliminato un potenziale antipapa come avrebbe potuto essere l'ex Pontefice, il primo atto politico cui egli dovette adempiere fu la risoluzione della controversia in corso tra gli angioini e gli aragonesi per il possesso della Sicilia; controversia che si protraeva dall'epoca dei "vespri siciliani"; cioè dal 1282.

A Napoli governava Carlo II d'Angiò e in Sicilia Federico d'Aragona, fratello di re Giacomo che, a sua volta, era passato nel 1291 al trono d'Aragona. Il 20 giugno del 1295, spinto dal Papa, che parteggiava per l'angioino avendolo questi aiutato nella cattura del Morrone, Giacomo II sottoscrisse la Pace di Anagni con la quale rinunciava ad ogni diritto sulla Sicilia a favore del Papa. Mentre questi, a sua volta, li trasferiva a Carlo d'Angiò.

Ma la Sicilia si ribellò, preferendo come re il suo governatore Federico d'Aragona e non l'angioino. Il Papa, seppur malvolentieri, dovette acconsentire e incoronò Federico nella cattedrale di Palermo il 25 marzo 1296. Questa incoronazione fu la prima amara sconfitta per papa Bonifacio. Questa sconfitta sarà sanzionata successivamente e definitivamente mediante la Pace di Caltabellotta, stipulata nel 1303 tra Roberto d'Angiò, figlio di Carlo II, e Federico, il quale riceveva il titolo di re di Trinacria e, come feudo, la Sicilia. La Pace di Caltabellotta segnò l'affermazione definitiva degli Aragonesi per l'inizio della loro espansione nel Mediterraneo.

LA TASSAZIONE DEGLI ECCLESIASTICI

A questa sconfitta politica, altre ne seguirono, decretando il sostanziale fallimento della politica di Bonifacio VIII. Questo fallimento fu causato dalla concezione che il Caetani possedeva circa il ruolo del papa nel contesto degli Stati d'Europa che, sul finire del Medioevo, si stavano avviando a trasformarsi in Nazioni. Bonifacio VIII, più dei suoi predecessori, riteneva che l'autorità del papa fosse al di sopra del potere dei regnanti (teocrazia). Con questa concezione dell'autorità papale, tutti i sovrani dovevano sottostare non solo al potere spirituale del Pontefice, ma anche a quello temporale.

La qual cosa non avvenne mai, aprendo la strada alla lotta per il potere, pressoché ininterrotta, che nei secoli successivi vedrà impegnati Pontefici e sovrani, mediante l'ingerenza di quelli negli affari di stato di questi e di questi negli affari ecclesiastici di quelli.

Papa Bonifacio diede avvio alla sua politica di predominio mediante l'emanazione della bolla Clericis laicos, il 25 febbraio 1296, mediante la quale proibiva ai laici, sotto pena di scomunica ed interdetto, di tassare gli ecclesiastici ed a questi di versare i relativi contributi, con identiche sanzioni in caso di violazione del divieto. Era questa una chiara ingerenza negli affari di stato di paesi sovrani.

Il re di Germania, Adolfo di Nassau - Vilburgo, candidato alla nomina imperiale, non si oppose per motivi di opportunità. Egli, infatti, mirava alla corona imperiale, per cui aveva bisogno dell'approvazione papale. In Inghilterra re Edoardo I Plantageneto, benché contrario, dovette accettare il rifiuto dei vescovi al pagamento delle imposte.

La Francia assunse, invece, una posizione molto diversa. Il re Filippo IV Capeto , detto "il Bello", nel respingere decisamente la bolla papale, emise una serie di Editti, nei quali vietava a chiunque, laici ed ecclesiastici, l'esportazione di danaro e preziosi; contemporaneamente vietava la residenza sul suolo francese agli stranieri, impedendo, di fatto, che eventuali legati pontifici potessero recarsi in Francia per la riscossione delle cosiddette "decime", cioè le tasse per la Chiesa di Roma.

La posizione di re Filippo fu talmente risoluta che il Papa fu costretto ad addivenire ad un accordo, autorizzando il re francese a riscuotere le imposte dal clero, in caso di estrema necessità, senza la preventiva autorizzazione pontificia. Filippo IV, preso atto del nuovo atteggiamento papale, revocò i propri editti e sottoscrisse la pace con la Santa Sede.

I CONTRASTI CON LA CURIA

Anche questa fu una pesante sconfitta per papa Bonifacio. Il suo cedimento di fronte alla ferma opposizione del re di Francia nasceva però da una perdita di autorità all'interno della Santa Sede. Infatti, a causa del suo atteggiamento eccessivamente dispotico, aveva provocato l'insorgere di uno schieramento a lui ostile, sia all'interno della Curia che nell'aristocrazia romana. Questo schieramento era capeggiato dai cardinali Giacomo Colonna e Pietro Colonna, appartenenti alla famiglia romana dei Colonna acerrima nemica della famiglia dei Caetani alla quale apparteneva Bonifacio VIII, i quali dichiararono che la sua elezione era illegittima in quanto non valida l'abdicazione di Celestino V. Questa posizione, che preludeva ad un possibile scisma, era sostenuta anche da tutto il movimento degli Spirituali Francescani, i quali avevano la loro voce più alta nelle somme laudi di Jacopone da Todi che definì il Pontefice "novello anticristo". La perdita di potere interno aveva, quindi, indotto il Pontefice ad essere più tollerante verso le resistenze del re francese.

La lotta all'interno delle istituzioni ecclesiastiche toccò il suo culmine il 10 maggio 1297, allorquando i Colonna e gli Spirituali Francescani sottoscrissero un memoriale, il manifesto di Lunghezza, con il quale il papa veniva dichiarato decaduto, sempre a causa della sua illegittima elezione, con espresso invito ai fedeli a non portargli più obbedienza.

La reazione del Pontefice non si fece attendere: con violenza i due cardinali furono destituiti con una apposita bolla, la quale poneva in risalto come la famiglia Colonna fosse da sempre portatrice di disprezzo verso le cose altrui, nonché piena di superbia e oltraggiosa e che, per queste colpe, suscitava soltanto desiderio di annientamento. Si aprì quindi un'ulteriore lotta tra il papa e i Colonna, nella quale questi ultimi speravano in un intervento del re di Francia a loro favore, la qual cosa non avvenne in quanto il monarca francese stava prendendo proprio in quel momento gli accordi con il papa per la risoluzione del problema dei tributi agli ecclesiastici in Francia, per cui non aveva alcun interesse ad inimicarselo.

La lotta tra il Papa e i Colonna si concluse con la sconfitta di questi ultimi. Jacopone da Todi fu confinato in un convento e scomunicato. I cardinali Colonna furono scomunicati e dovettero riparare in Francia sotto la protezione di Filippo il Bello, e i loro beni furono confiscati e divisi tra la famiglia del Papa e la famiglia degli Orsini, anch'essi acerrimi nemici dei Colonna.

LA DISTRUZIONE DI PALESTRINA

Le cronache dell'epoca riferirono che, dopo lunghe trattative, condotte soprattutto attraverso la mediazione del Cardinal Boccamazza, molto vicino ai Colonna, questi, alla fine dell'estate del 1298, si recarono al cospetto del papa, nella città di Rieti, nelle vesti di umili penitenti.

Chiedendo perdono e sottomettendosi all'autorità pontificia, riconobbero la piena legittimità di Bonifacio quale unico vero pontefice della Chiesa cattolica. Il papa accolse con benevolenza le dichiarazioni di contrizione dei Colonna e accordò loro il suo perdono, non senza aver prima preteso che i cardinali Colonna restituissero i loro sigilli che furono debitamente distrutti. Inoltre tutta la famiglia fu inviata al soggiorno obbligato nella città di Tivoli nell'attesa delle decisioni definitive del pontefice.

La tregua tra il Caetani e i Colonna fu tutt'altro che tale, tant'è che l'Inquisizione della città di Bologna, a seguito di una decisione di Papa Bonifacio, datata 12 aprile 1299, ebbe a confiscare il palazzo del cardinale Giacomo Colonna. Di fatto, la conflittualità tra il papa e la famiglia Colonna non fu affatto rimossa e questi ultimi dovettero riparare in Francia.

Nel corso dei negoziati che avevano preceduto l'atto di sottomissione dei Colonna al papa nella città di Rieti, era stato stabilito, tra l'altro, che la città di Palestrina, fulcro e roccaforte dei possedimenti dei Colonna, entrasse nel pieno possesso del papa. Non appena però il papa entrò nel possesso materiale della città, diede ordine di distruggerla e la fece radere al suolo completamente nella primavera del 1299: egli fece passare l'aratro su tutto il territorio della città e ne fece cospargere il suolo di sale. La motivazione del suo gesto è contenuta in una lettera datata 13 giugno 1299, nella quale Papa Bonifacio così si espresse: «...perché non vi resti nulla, nemmeno la qualifica o il nome di città». La distruzione della città ebbe come conseguenza anche la perdita del privilegio di essere una delle sette diocesi suburbicarie di Roma.

Gli storici hanno sempre cercato di trovare la vera motivazione che indusse il Caetani a distruggere una intera città, nonostante ne fosse venuto in possesso pacificamente e a seguito di negoziati. Oggi sono tutti concordi nel ritenere che papa Bonifacio sia stato spinto a un gesto così efferato solo a causa dell'odio che egli nutriva verso i suoi avversari Colonna dei quali intendeva cancellare completamente anche la memoria.

Il 3 ottobre 1299 Papa Bonifacio accettò dal libero comune di Velletri l'elezione a podestà per una legislatura (6 mesi), questo perché il comune di Velletri, da sempre fedele ai papi, aveva un rapporto di amicizia con Bonifacio, che da giovane aveva studiato per un certo periodo in questa città, ma anche perché la stessa Velletri doveva difendersi dai nobili (soprattutto dai Colonna) che la volevano sottomettere, e avere Bonifacio come podestà, oltre ad essere un fatto d'orgoglio, era anche un'ottima alleanza; lo stesso valeva per Bonifacio, che poteva così contare sull'alleanza di un agguerrito comune come quello di Velletri.

L'ISTITUZIONE DEL GIUBILEO

Ispirandosi alla Perdonanza istituita dal suo predecessore Celestino V, Bonifacio istituì l'Anno Santo, nel quale assicurava indulgenza plenaria per tutti quelli che avessero fatto visita alle Basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le mura. L'Anno Santo fu indetto il 22 febbraio 1300, con la bolla Antiquorum habet fidem, nella quale era anche stabilito che l'Anno Santo si sarebbe ripetuto, in futuro, ogni cento anni.

Il Giubileo ebbe un grande successo e l'afflusso di pellegrini a Roma fu enorme (il Villani parla di 300.000 pellegrini). A parte la diffusa e sentita necessità di indulgenza di quel periodo (ad esempio le stesse crociate offrivano questo beneficio), l'afflusso dei pellegrini a Roma da tutto il mondo significava un notevole apporto di denaro, esaltava la magnificenza di Roma e consolidava il primato ed il prestigio del Pontefice.

Alcuni commentatori ritengono che, terminato il conflitto con i Colonna, e non avendo ancora concluso la pace con Filippo IV, il papa temeva il blocco delle "decime", ed istituì il Giubileo proprio per motivi finanziari. Senz'altro notevole fu l'afflusso di danaro, ma il papa non ricevette l'omaggio dei Sovrani d'Europa (fu per lui una grossa delusione). Queste assenze stavano a significare che la sua aspirazione di riunire nelle sue mani sia il potere spirituale che quello temporale era soltanto una illusione.

LE ACCUSE E LE CONGIURE

Numerose furono le accuse formulate verso il Caetani. Innanzi tutto quella di aver fatto assassinare il suo predecessore Pietro da Morrone, già papa Celestino V. Fu accusato poi di negare l'immortalità dell'anima e di aver autorizzato alcuni sacerdoti alla violazione del segreto confessionale. Fu accusato, infine, di simonia e sodomia. Sulla base di queste infamanti accuse, il re propose di convocare un Concilio per la destituzione del Pontefice e la sua proposta fu approvata dalla quasi totalità del clero francese.

Papa Bonifacio, messo al corrente di questi ultimi avvenimenti, preparò una nuova bolla di scomunica contro il Re di Francia, la Super Petri solio, che non fece in tempo a promulgare in quanto il Nogaret, insieme a tutta la famiglia Colonna, capeggiata da Sciarra Colonna, organizzò una congiura contro il Papa cui aderirono una gran parte della borghesia di Anagni e una gran parte del Sacro Collegio dei Cardinali.

All'inizio di settembre del 1303 il Nogaret e Sciarra Colonna riuscirono a catturare il Papa dopo un assalto al palazzo pontificio di Anagni e per tre giorni il Papa restò nelle mani dei due congiurati che non risparmiarono ingiurie alla persona del Pontefice (l'episodio è noto come "lo schiaffo di Anagni",anche se pare che in realtà il Papa non sia stato colpito ma pesantemente umiliato). Le numerose ingiurie inferte al Papa, unitamente al contrasto tra il Nogaret e il Colonna sul destino del Caetani (il primo lo voleva infatti prigioniero a Parigi, il secondo lo voleva morto), indussero la città di Anagni a rivoltarsi contro i congiurati e a prendere le difese del loro Papa. Vi fu pertanto un capovolgimento di fronte della borghesia di Anagni che mise in fuga i congiurati e liberò il Papa, guadagnandosi la sua benedizione ed il suo perdono.

LA MORTE

Rientrò a Roma il 25 settembre sotto la protezione degli Orsini. Aveva, però, perduto l'immagine del grande e potente Pontefice che si era illuso di essere ed era fiaccato anche nel fisico per le molte sofferenze dovute alla calcolosi renale che lo affliggeva da anni. Morì l'11 ottobre del 1303 e fu sepolto nella Basilica di San Pietro, nella Cappella costruita apposta per lui da Arnolfo di Cambio. Attualmente non vi è traccia alcuna di tale opera in quanto distrutta in occasione della edificazione della nuova Basilica avvenuta per mano del Bramante prima e di Michelangelo poi. Le sue spoglie, invece, furono sistemate nelle grotte vaticane dove si trovano tuttora.

http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonifacio_VIII